【安全教育】防溺水!安全要提醒,警钟须长鸣!

博罗综高提醒:

近期我省气温迅速回升,溺水事故也将逐渐进入高发期。

特此提醒各位家长,在做好防范疫情的同时做好防溺水的安全教育和监管,切实履行好监护责任。

各位同学们请按照学校要求,认真观看、学习防溺水教育内容,注意防溺水安全,做到不单独或与其他伙伴一起去水边玩耍或游泳。

学生严格遵守“六不、两会”

六不:

1、不准私自下水游泳;

2、不准擅自与他人结伴游泳,伙伴拉自己私自游泳,坚决不去;

3、不准在无家长或委托监护人带来下的情况下游泳;

4、不盲目涉水过河过桥,不擅自下水捉鱼、打捞;

5、不准到无安全设施、无救护人员的水域游泳;

6、不准擅自下水施救。

两会:

1、发现私自游泳或险情会互相提醒、劝止、报告;

2、能学会基本的自护、自救、救人方法。

四牢记:

1、天气再热,不到河塘去降温

2、水景再美,不到水中去感受

3、水性再好,不去非游泳区游泳

4、别人再劝,不用生命去逞能

家长“六知两会”

六知:

1.知道孩子什么时间外出;

2.知道孩子在什么地方(安全否);

3.知道孩子和谁外出;

4.知道孩子外出事由;

5.知道孩子回家时间;

6.知道孩子的联系方式。

两会:

1.知晓学校防溺水教育内容,清楚孩子私自下水游泳、戏水的危险,平时一定会教育自己孩子不私自下水游泳、戏水;

2.在孩子放学回家后、双休日、节假日和假期,会在这些时段做好孩子的教育、监护工作,尽到监护责任。

一、哪些地方容易发生溺水?

一般发生溺水的地点通常在:

游泳池、水库、水坑、池塘、

河流、溪边、海边等场所。

每年夏天都有游泳溺水身亡事故发生。

在溺水者当中,有的是不会游泳的人,

也有的是一些会游泳、水性好的人。

切勿以为自己会游泳在水中就很安全!

二、如何识别溺水?

提到溺水,很多人自然联想到溺水者在水中惊慌失措、疯狂拍打水面的情景。除了拍水外,溺水者还会有哪些表现?若出现以下这几个表现,可能提示有人溺水了:

1.溺水者的嘴会没入水中再浮出水面,没有时间呼救。

2.溺水者手臂可能前伸,但无法划水向救援者移动。

3.溺水者在水中是直立的,挣扎20-60秒之后下沉。

4.溺水者眼神呆滞,无法专注或闭上眼睛。

5.溺水者的头可能前倾,头在水中,嘴巴在水面。

6.看起来不像溺水,只是在发呆,但如果对询问没有反应,就需要立即施出援手。

7.小孩子戏水会发出很多声音,一旦安静无声要警醒。

三、为什么有人溺水时是安静地站着呢?

溺水的时候,人体的肌肉变得僵硬,并且大脑会处于半昏迷状态,无法呼救,所以,溺水者很安静;另外,由于人体的密度和水的密度差不多,人在水中是处于悬浮的状态,溺水者看上去像站着。

但如果溺水时间过长,患者会出现昏迷、心跳停止、甚至失去生命体征,就会漂浮在水面上,以仰卧位或俯卧位在水面上漂浮不动。

四、如何预防溺水?

除了掌握溺水急救的方法,家长们还要告诉孩子一些注意事项,预防溺水:

1、要有安全防范的意识,未成年人不要独自一人外出游泳,要有家长的陪同才能去游泳,溺水发生在一瞬间,如果没有人看护去游泳会发生严重的后果。

2、选择正规的游泳场所,不要野泳。

3、游泳前,要做好充分的准备活动,待适应水温才下水;游泳过程中,突然身体不适要立即上岸休息或呼救。

五、如果遇见有人溺水,该如何施救?

1.如果发现有人溺水,首先要大声呼救,叫更多的人来帮忙。

2.发现溺水者后,可充分利用现场器材,如绳、竿、木板、救生圈等救人。也可以将衣服连在一起当做绳索。

3.需要下水救溺水人的时候,一定要大声告诉他,不要惊慌,有人在救你。

4.下水救人时,不要从正面接近,防止被溺水者抓、抱。若被抱住,应放手自沉,溺水者便会放开。救人者应绕到溺水者的背后或潜入水下,从其左腋下绕过胸部,然后握其右手,以仰游姿势将其拖向岸边,也可以在其背后拉腋窝拖带上岸。

5.施救者若不熟悉水性或不了解现场水情,不应轻易下水,应呼救或报警。未成年人不能下水救人。

6. 救起后,清除口鼻堵塞物:让溺水者头朝下,撬开其牙齿,用手指清除口腔和鼻腔内杂物。

7.倒出呼吸道内积水:救人者半跪,顶住溺水者的腹部,让溺水者头朝下,拍背。

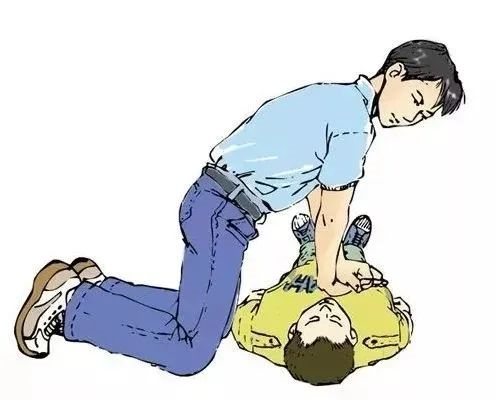

8.人工呼吸:对呼吸及心跳微弱或心跳刚刚停止的溺水者,迅速进行人工呼吸,同时做胸外心脏按压。

9.吸氧:现场有医疗条件,可对溺水者吸氧。条件不足的,用手或针刺溺水者的人中等穴位。

10.脱下外套:如果溺水者身上穿着外套,要尽早脱下,湿漉漉的外套会带走身体热能,产生低温伤害。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册